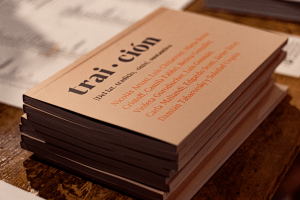

Escritores, editoras y traductoras reflexionan en torno al libro que publicó...

Leer másA LO BOCA: CON SU GENTE

Detrás del campeonato número 73 de Boca, de los noventa minutos que lo coronaron y de los veintisiete partidos de la liga, hay un barrio que late, una identidad, una cultura. Esta crónica se detiene en algunos de los elementos que conforman ese universo, conocido popularmente como “el mundo Boca”.

Nota y fotos: Martina Evangelista

- La mano que mueve el aerógrafo es enorme. Recorre la tela a unos pocos centímetros de distancia. La otra mano flota delicada en el aire, esperando su turno para cargar la tinta. El instrumento aerógrafo también es delicado: su tamaño, las gotas de tinta pulverizada, el ruido suave y constante del aire comprimido, las líneas perfectas que va contorneando. Los bordes azules de las letras ya están listos y puede leerse: “Alma y vida”. La futura bandera mide cuatro metros de largo y dos metros de alto. Es enorme, como las manos que la pintan, como la idea de un alma. Enorme como la delicadeza de Jano.

El taller queda en la calle Aristóbulo del Valle, a unas cuadras de la Bombonera. En el local, las paredes son las banderas. Donde debería verse pintura blanca, sólo se ven telas de colores. Algunos trapos cuelgan aún frescos. Otros ya están secos, gracias a la ayuda de tres ventiladores de pie. Varios están ilustrados. Otros no. Todos contienen letras: abreviaturas, siglas, palabras, sintagmas, oraciones. Y todos, absolutamente todos, comparten dos colores: el azul y el oro.

Jano defiende lo artesanal. Y, por la evidente demanda, los hinchas también. Una tela cortada a mano, luego cosida por su madre, un pie que aprieta el pedal de la máquina de coser. Un trapo ideado, después pintado por los aerógrafos de Jano y sus artesanos. Un mensaje específico, hecho a pedido. Una bandera única: que no habrá otra igual en todo el mundo.

¿Por qué cree que la hinchada prefiere ese tipo de banderas y no las que son sublimadas, realizadas en serie por una máquina, hechas a montón? Jano sostiene que el valor se lo da el tiempo que se le dedica a cada trapo, también que cada mensaje sea diferente, que la tela esté cosida por alguien, que los colores brillen más por la pintura al agua. En el barrio de La Boca no se olvidan de lo artesanal. “Es fácil saber cuándo algo es trucho o hecho sin amor, cualquiera se puede dar cuenta, hasta el más cabeza de termo”, dice Jano.

- En la caminata que une al taller de Jano con la Bombonera, entre la gente, no predominan las palabras, las letras o las frases. Sólo destacan los colores, plasmados en gorros, bufandas y camperas. Es invierno, pero acá hace calor.

Al costado de las vías del tren, hay una especie de ronda, un tumulto conformado únicamente por hombres. Un tipo muy alto y muy gordo tiene en su cabeza un piluso con la cara de Maradona y un papel en sus manos: lo está leyendo en voz alta. Me acerco y lo escucho: “Yo te vengo a ver / no importa dónde jugués / jugadores pongan huevo / que hoy no podemos perder”. Es la melodía de la canción “Dakiti”, un reggaetón que se lanzó este año.

El tipo del piluso la lee al mismo tiempo que entona su voz, marcando los agudos, los graves. El tipo del piluso está cantando: le enseña al resto del grupo una nueva canción para la cancha. Los demás lo escuchan muy concentrados, acercan sus orejas, se contienen los saltitos, se agarran entre ellos, sonríen a medida que van entiendo y aprendiendo la letra a base de la repetición. Después de varios minutos, ya todos la saben. El tipo del piluso es ahora quien los escucha, sin cantar, sin moverse, muy concentrado: un maestro tomando examen. Cuando ve que su lección fue efectiva, se suma a los cantos. Levanta el papel en el aire, lo suelta y lo hace volar entre los cuerpos que saltan. En unos segundos, el papel queda abandonado en el piso, pisoteado y embarrado. Es que ya no hace falta leerlo: la canción está aprendida.

La tradición oral tiene un peso y una efectividad innegable para aprender, recordar, formar identidad. Desde la Antigua Grecia, cuando fue llegando la escritura desde Egipto y la Mesopotamia, el alfabeto se puso al servicio de la voz viva. Fue justamente así que nació la lectura: los relatos, las historias, los textos, los mitos, eran escritos de una manera en la cual los sentidos salían con la oralidad. La persona que leía en voz alta era el instrumento mediante el cual el resto podía acceder a esos contenidos. La vocalización era totalmente necesaria, el escrito era incompleto sin una voz.

Este grupo de hinchas no aprende la canción solos en sus casas, leyendo la letra en silencio, escuchando el reggaetón para saber cómo es el ritmo. La aprenden juntos, escuchando al otro, escuchándose entre ellos, repitiendo, cantando, aprendiendo colectivamente. Una vez dentro de la cancha, este grupo será el maestro. Las otras tribunas, plateas y sectores los escucharán, repetirán, y aprenderán este canto, para siempre.

- Las banderas en la Bombonera son parte de las tribunas. Se cuelgan unas horas antes de cada partido, respetando siempre los mismos lugares. ¿Cuántas de ellas habrán sido pintadas por el aerógrafo de Jano? La gran mayoría contienen los nombres de diferentes barrios, localidades y ciudades: “Hurlingham”, “San Miguel”, “Isla Verde”, “Berazategui”, “El Talar”. Otras tienen frases cortas que reafirman la identidad de los hinchas: “Bostero soy”, “Boca cada día te quiero más”, “La mitad + 1”, “Aguante Boca”. De este grupo, mi preferida es una que se encuentra en la platea norte alta: “Electrizan tus colores, ¡viejo Boca vencedor!”.

Un sector se destaca del resto: no hay muchas banderas escritas con los nombres de barrios o localidades. Pareciera ser que la identidad es una sola. Lo que predominan son cintas azules y amarillas que bajan en vertical desde lo alto de la tercera bandeja hacia el nivel más bajo de la cancha, próximo al pasto. Es desde ese sector que suenan las trompetas, es ahí donde se ven brazos que nunca paran de agitarse y donde las voces dirigen qué canción va a cantarse a continuación. Ese sector dirige, maneja, ordena. Es ahí donde debe estar el maestro del piluso con sus alumnos que, en instantes, entonarán el cántico recientemente aprendido. Las banderas contienen frases de aliento. Y todas están firmadas por un mismo autor: el “jugador nº12”. Los integrantes de la barra se identifican como un solo individuo, un jugador más del equipo: no sólo están los once futbolistas jugando, también juega el jugador número doce.

- ¿Cuál es el motivo de la existencia de todas estas banderas? ¿Qué motoriza, por ejemplo, que un grupo de vecinos de Ingeniero Budge, de Lomas de Zamora, lleven a la Bombonera, partido tras partido, el nombre de su barrio escrito en una tela? ¿A quiénes está dirigido el mensaje? ¿Por qué, además de la identificación colectiva con un equipo de fútbol, son necesarias otro tipo de identificaciones, tales como localidades, cooperativas, sectores de la cancha, filiales?

Hay banderas con palabras dirigidas a los jugadores. Hay banderas con palabras para reafirmar la identidad del hincha de Boca. Hay banderas con nombres de barrios para demostrar el alcance territorial del club. Hay banderas con expresiones que alientan. Hay banderas que viajan kilómetros y kilómetros para ser colgadas en otra cancha, cuando el equipo juega en otro club, en otra provincia, y que los jugadores se sientan más cerca de “casa”. Hay banderas dedicadas a los dirigentes. Hay banderas que simplemente dicen “Boca”. La única certeza es que el motor de todas ellas es una pasión que genera identidad y, como tal, permite la subjetivación de cada uno. Ser de Boca es una forma de existencia: es vivir “a lo Boca”. La necesidad de plasmar este sentimiento y acortar distancia entre jugadores e hinchas, entre otras provincias e hinchas, entre la bandera misma y el hincha. Es como si toda la comunidad bostera estuviera ahí, simbólicamente, aunque muchos de los cuerpos de esos individuos hoy no estén entre las gradas. Por eso, a medida que pasan las fechas, el campeonato va dejando una marca especial: vamos a ganar a lo Boca, aunque para eso todavía falta. Es invierno y el equipo está lejos de la punta.

5. Toda la vida escuchamos que la cancha es un lugar burdo, donde sólo se canta sobre violar, sobre apadrinar, sobre matar, sobre correr al contrincante. Esas expresiones se siguen escuchando desde cualquier platea o tribuna, pero también existe un lado poético, todo el amor que se siente en las gradas. Es en la Bombonera donde se escuchan las frases más inteligentes, originales y hermosas. Es en la Bombonera donde las metáforas, los paralelismos, la métrica, las rimas y los ritmos son perfectos. Y, sobre todo, es en la Bombonera donde se ve una auténtica producción popular. Las banderas, las letras de las canciones, los escudos tatuados en los brazos, los grafitis con frases máximas en las calles aledañas a la cancha: todo eso es producción hecha por y para los hinchas. Lo que verdaderamente se origina en el barrio: cultura popular.

Hace unos meses, por ejemplo, fue el cumpleaños del ex jugador, uno de los máximos ídolos y actual vicepresidente de Boca: Juan Román Riquelme. Antes de que comience el partido, desde la segunda bandeja sur comenzaron a desenrollar una bandera que tapó toda la tribuna. Los individuos se borraron, los cuerpos se perdieron, quedaron todos debajo de una tela inmensa. En ella, aparecía la cara de Román besando una copa, con la frase “Un RománCe eterno”. La palabra romance combinada con el nombre de la figura de un club, uniendo sus morfemas y generando nuevos sentidos. Esa bandera volverá a aparecer meses más tarde, como una afirmación, el día del campeonato.

También, muchas veces, en los trapos se plasman expresiones tan cordiales que no parecieran responder a la concepción que la mayoría tiene sobre el lenguaje del hincha. Cuando asumió como director técnico Sebastián Battaglia, desde la 12 colgaron dos banderas. Una, despidiendo al D.T que se iba: “Gracias Miguel por tantas alegrías. Jugador nº 12”. Y otra, al lado, que le daba la bienvenida al nuevo D.T: “Bienvenido Sebastián, esta es tu casa. Jugador nº12”. Parecían cartas diplomáticas, de naturaleza protocolar, ceremonial. Muy lejos de lo burdo; muy cercano a lo solemne.

- Todavía hace frío, la realidad de Boca es difusa, pero un optimismo ciego circula entre los hinchas: Boca va a salir campeón. Pasan las fechas, las victorias apretadas, y el equipo parece obstinado en confirmar ese deseo de los hinchas. Llega la última fecha, Boca contra Independiente. Va a ser un partido difícil. En un bar, a pocas cuadras de la cancha, una nena se va a subir a la silla mientras come maní y va a gritar muy fuerte “dale Boca”. En el campo de juego, antes del partido, se podrá leer una bandera con la leyenda: “Boca es grande por su gente”. El campeonato se ganará sufriendo y lejos de la comodidad. En el medio habrá cambio de técnicos, jugadores importantes lesionados, rumores sobre renuncias y también derrotas. Se confiará en los pibes de las inferiores, los hinchas no dudarán en alentarnos cada partido. El equipo ganará con la gente, porque así se gana y porque así se vive a lo Boca.

Pero todavía es invierno, estamos a mitad de tabla y acaba de terminar el partido. Ganamos. Los jugadores saludan a la 12, después al resto de la cancha. Se ven abrazos, manos en el aire, hombres y mujeres se despiden hasta el próximo partido. Las individualidades vuelven a aparecer: las caras, el color de los ojos, el tamaño de los cuerpos. Al bajar las escaleras, se asoman algunos tatuajes escondidos en los brazos de los barras. Son todos nombres de mujer.